コラム

海辺の暮らし福岡 [夏休み篇🏝] SUP day

海辺の暮らし福岡 [夏休み篇🏝] SUP day 2025年8月某日(日記風)

6:30 起床~朝刊に目を通し、WEB・SNSのチェック、観葉植物に水やり

7:00 朝食(主にうどん)

7:30~コーヒー飲みながら海の見える趣味部屋でCD鑑賞(ボサノバ)

9:00~20分ほど趣味部屋でストレッチ

窓からSUP朝練の先輩方を見てテンションを上げる笑

9:50 自宅を出てインフレボードの入ったキャリーケースをゴロゴロ引っ張って

徒歩5分の海浜公園の艇庫へ

10:00~艇庫着後ボードへ空気注入など出航準備~いざ海へ♪

主なフィールドは愛宕浜の海~室見川 ※たまに能古島クルージング

12:00 帰航~ボードを洗って帰り支度しながら仲間と情報交換(主にバカ話など)

12:30 帰宅後、海パン・ラッシュガードなど洗濯~シャワー

13:00 自宅ランチ(嫁のパスタ:旨し)後、フリータイム

趣味部屋でコーヒー(たまにエクレア付き)飲んでレコード鑑賞(主にレゲエ)、

読書、昼寝など。たまに窓の外を覗いて先輩たちのウィンドサーフィンを眺める

17:00 近所の公園でプチ洗車(プジョーの古いクルマ)

18:00~シャワー後、LDKの窓から糸島方面のサンセットを眺めつつビール~夕食

ヨメとTVで野球観戦しながらワーワー(角ハイボール2杯まで)

20:00 食後の食器洗い(担当なので)※二人分なので食洗器なし

20:30~フリータイム

レコード鑑賞(主にジャズ)、YouTubeでSUP動画のチェックなど

22:30 ブルーツースSPで音楽鑑賞(レゲエかジャズ)しながら就寝

✅海辺の中古マンションのご購入を検討されている方は

下記問合せフォームよりご相談くださいね。

https://fukuokarealestateagent.com/contact

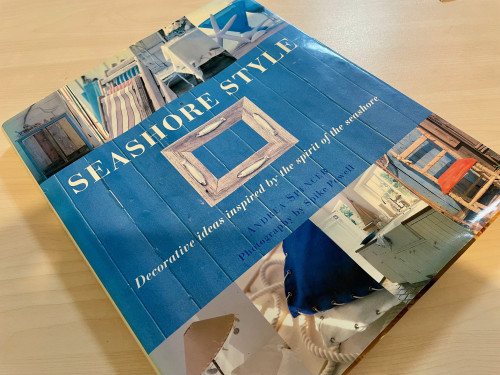

海辺の暮らしに心惹かれるたら読むべき本。 インテリアの洋書「SEASHORE STYLE」。

先日「海っぴマンション」のコラムを書いていたら、昔買った洋書のインテリア本「SEASHORE STYLE」が事務所にあったのを思い出して、久しぶりにページをめくってみた。

1977/5/1発刊だが、購入したのは確か1990年代の中頃で、当時小戸公園(福岡市西区)の近くに初めてのマンションを購入した頃だと思う。夫婦二人の2LDK(3DKを設計変更)の狭い間取りだったが、海の近くというロケーションが気に入って、衝動買いした。

越してくるまでは警固(福岡市中央区)のけやき通りに面する賃貸マンションに住んでいたので、天神の勤務地からは少し遠くなったが、オンとオフの切り替えにメリハリがついてよかったと思う。休日の朝は小戸公園まで散歩して、当時公園内で週末だけ開店していた移動ハンバーガー屋さんでテイクアウトしたり、ヨットハーバーの2Fにあったレストランでランチしたりと、ずいぶんとのんびりとした時間を楽しんだ。

越してきてからは、休日の夕方アティックルームのルーフバルコニーで今津湾のサンセットやヨットハーバーを眺めながらビールを飲む、というのが定番になり、毎週酒屋さんから瓶ビールをP箱(20本入り)で届けてもらっていたのが、懐かしい。

(余談:配達してくれていた酒屋のお兄さんがプライベートで乗っていたのが赤のpeugeot205GTIだった。ちょいバブルっぽいけど笑)

その小っちゃな部屋を、海辺の暮らしにふさわしい雰囲気にしようと考え、当時天神のイムズにあった洋書店で「SEASHORE STYLE」を購入したというわけだ。妻と二人で海辺で拾った流木や貝殻を集めては、不細工な飾りものなどをつくっていたと思う。

ページをめくると、青と白、サンドベージュの柔らかな色合いが紙面に広がり、木のぬくもり、ロープや麻、貝殻、ガラス瓶など、自然素材を活かしたインテリアのアイデアがぎっしり。小さなビーチハウスからモダンな海辺の邸宅まで、多彩なスタイルが紹介されていて、どれも心がほっとする空気感をまとっている。ああ、これだな、と改めて思う。

なかでもおススメなのは、手軽にできるDIYのアイデア。我々も参考にした。流木を組んだフォトフレームや、ロープを巻いた椅子、ガラス瓶をリメイクしたランプなど、どこか懐かしく温かみのあるものばかり。ヴィンテージ感のある写真の色合いも味わい深く、たぶん、1970年代の空気をそのまま閉じ込めたような一冊と言ってもいいだろう。

海のそばで暮らしたいが事情が許さない、そんな方はぜひ「SEASHORE STYLE」を手にして暮らしにほんの少し海のエッセンスを添えて、自然体で心地よい空間にしてみませんか。眺めるだけでも癒される、まるで心の避暑地のような存在です。この一冊で、自分だけの“海辺の時間”を感じることができますよ。

ムリしないで、「余白のある」暮らしを楽しもう!

「せっかく家を買うなら、新築がいい」「将来のために資産価値を意識して…」そんな声をよく聞きます。でも、背伸びして高額な新築住宅を買い、住宅ローンに追われる生活が、本当に幸せな暮らしなのでしょうか?

もちろん、新築住宅には魅力があります。最新設備にピカピカの内装、保証制度も充実していて安心感もあります。ですが、予算ギリギリ、あるいはそれ以上の金額でローンを組み、「35年間働き続けないといけない」「趣味や旅行に使うお金も時間もない」…そんな毎日では、せっかく手に入れた“マイホーム”も、いつの間にか“マイプレッシャー”に変わってしまうかもしれません。

◎中古住宅という、もうひとつの選択肢

今、多くの人が見直しているのが「中古住宅」という選択です。中古と聞くと「古い」「メンテナンスが不安」といったイメージを持たれがちですが、実際には築浅の良質な物件や、リノベーション済みで新築同様の住まいもたくさんあります。特に都市部では、立地の良い場所にリーズナブルな価格で中古住宅が出回っており、資産価値の面でも十分に魅力があります。

中古住宅の大きなメリットは、「住宅にかけるお金を抑えられる」という点です。新築よりも購入価格が抑えられ、その分、ローンの金額も低くなります。結果、毎月の返済に追われることなく、生活に“余白”が生まれるのです。

◎「余白」がある暮らしは、心を豊かにする

たとえば、家の価格を1,000万円抑えられたとしたら、どう使いますか?

・仕事帰りに気軽に寄れるジムや趣味の教室に通う

・週末に家族で温泉旅行に行く

・お気に入りの家具やインテリアにこだわり、住まいをもっと心地よく整える

・時間のゆとりを活かして、リモートワークや副業に挑戦する

住宅ローンに縛られない暮らしは、ただ経済的な“身軽さ”をもたらすだけではありません。精神的なゆとりをつくり、自分らしいライフスタイルを育てていく土台になるのです。

◎「ちょうどいい」暮らしが、いちばん豊か

住宅購入は人生の大きな買い物です。どうせ買うなら、建てるならと見栄を張ってもしょうがありません。自分にとって「ちょうどいい家」「ちょうどいい価格」を選ぶことが、無理のない、心地よい暮らしにつながります。

無理をして身の丈を超えた広すぎる家に住むよりも、必要な広さで、好きなものに囲まれた空間の方が、よほど豊かで満足度も高くなります。家は“暮らす場所”であって、“人生のゴール”ではありません。

「家を買う=人生のステータス」ではなく、「家を買う=暮らしを整える手段」と考えてみませんか?

◎賢い選択で、未来にもっと自由を

今の日本では、空き家問題やストック住宅の活用が社会的なテーマになっています。良質な中古住宅を活かすことは、時代に即した、持続可能な選択でもあります。

さらに、中古住宅を購入して自分好みにリノベーションするという楽しみ方も広がっています。たとえば、間取りを変えてワークスペースをつくったり、自然素材を使ってあたたかみのある空間に仕上げたりと、“家づくり”そのものを楽しむことができるのも中古住宅ならではの魅力です。

◎まとめ:背伸びしない選択が、暮らしの質を高めてくれる

「住宅ローンを返すために働く」ではなく、「自分らしく働きながら、暮らしを楽しむ」そんな生き方を選んでみませんか?

無理して高額な新築を買わなくても、自分らしくいられる家はきっと見つかります。そして、その選択が、毎日の暮らしに“余白”をもたらし、心にゆとりをもたらしてくれるのです。

ムリしないで、「余白のある」暮らしを楽しもう。

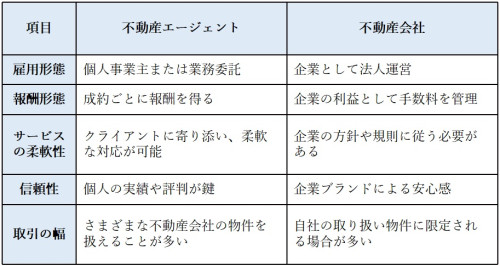

不動産エージェントと不動産会社の違いって、何?

不動産エージェントと不動産会社の違いについて、わかりやすく解説します。

1. 不動産エージェントとは?

不動産エージェントは、個人で活動する不動産の専門家で、売主・買主・貸主・借主の代理人として取引をサポートします。日本では「宅地建物取引士」の資格を持ち、不動産会社に所属して働くケースが一般的ですが、近年では独立してフリーランスで活動するエージェントも増えています。アメリカなどの海外では、エージェントは企業に所属せず個人事業主として活動するのが主流です。

2. 不動産会社とは?

不動産会社は、売買や賃貸の仲介、管理業務、新築分譲、リフォームなどを手掛ける法人企業です。大手不動産会社から地域密着型の小規模事業者までさまざまな形態があり、企業として多くの従業員を抱え、組織的に事業を展開しています。

3. 不動産エージェントと不動産会社の主な違い

4. どちらを選ぶべきか?

購入・売却を考えている方

◎柔軟な対応やパーソナライズされたサービスを求めるなら、不動産エージェントがおすすめ。

◎安心感やブランド力を重視するなら、大手不動産会社のサポートを受けるのも良い選択。

エージェントとして働きたい方

◎成果報酬型で自由な働き方を求めるなら、不動産エージェントの道も魅力的。

◎安定した給与と組織のサポートを重視するなら、不動産会社での勤務が向いている。

まとめ

不動産エージェントは個人で柔軟に活動するのに対し、不動産会社は組織的にビジネスを展開します。どちらを選ぶかは、求めるサービスや働き方のスタイル次第です。

✅以上ChatGPTに解説してもらいました😊

以前、私が苦労して書いたコラムより断然わかりやすい💦

地価上昇を続ける福岡市の住宅市況はどうなるの?

2025年3月18日、国土交通省より公示地価が発表され、福岡市の地価動向が明らかになりました。福岡市全体の住宅地の地価上昇率は9.0%で、全国の県庁所在地の中で最も高い上昇率となっています。

特に注目すべきは、福岡市東区箱崎地区です。この地域は、2024年4月に九州大学跡地の再開発事業者が決定し、計画の概要が明らかになったことなどから、住宅地・商業地ともに県内トップの上昇率を記録しました。箱崎の調査地点では、前年から19.3%の地価上昇が見られ、全国でも9番目の高さとなっているそうです。

一方、福岡県全体の地価上昇率は5.5%で、11年連続の上昇を示していますが、上昇幅はこれまでに比べ縮小しています。これは、地価の上限に近づき、これ以上高くなると購入者が減少する可能性があるためとされています。

また、福岡市内では、富裕層向けの高額マンションが好調な一方、一般向けのマンションの売れ行きが鈍化するなど、二極化の動きが見られます。特に、福岡市中央区大手門に建設中の27階建てタワーマンションでは、最も高い部屋が6億円を超える価格設定となっています。

さらに、福岡市東区の新築マンションの相場は、アイランドシティの「香椎照葉」で3LDK(90㎡)6,880万円、開発が進んだ「千早」で3LDK(68㎡)5,590万円、新宮町に近い「和白」で3LDK(89㎡)5,990万円となっています。

このように、福岡市の地価は全体として高い上昇率を示していますが、地域や物件の特性によって動向が異なり、今後も変化がありそうですので注視が必要です。

さてここからは、2025年の公示地価の発表を踏まえ、福岡市の新築マンション・新築戸建および中古マンション・中古戸建の市場動向がどうなるかについて公開データをもとに予測してみます。

1. 新築マンションの市況予測

① 価格上昇は続くが、販売ペースは鈍化

地価の上昇(住宅地9.0%上昇)が続いているため、新築マンション価格も引き続き上昇すると見込まれます。しかし、 一般向けのマンション価格が高騰しすぎて購入者離れが進む可能性があり、現状でもその傾向は出ているようです。富裕層向け高額マンションは好調で、今後もハイエンド市場は活発に推移するでしょう。

② 供給数の減少

建設コストの上昇(人件費・資材費)が続くため、デベロッパーは採算の取れる物件に絞り込んで供給せざるを得なくなり、その結果、 新築マンションの供給数が減少し、「買いたくても買えない」状況が生まれる可能性があります。

③ 立地による価格格差の拡大

天神・博多・大濠・百道などの人気エリアは高値維持するでしょう。また、箱崎や東区の開発エリアは今後も値上がりが続く可能性が大きいでしょう。

2. 新築戸建の市況予測

① 福岡市中心部では厳しい

地価が上昇しているため、 中心部での新築戸建の供給はますます困難になります。郊外エリア(糸島・新宮・春日・那珂川など)に需要がシフトしていくでしょう。

② 用地取得の難しさ

土地の仕入れが難しくなり、建売戸建の価格は上昇しています。ハウスメーカーも価格高騰による販売苦戦が現実となっており、今後ますますその傾向は強まると懸念されます。

3. 中古マンションの市況予測

① 価格上昇の波が続く

新築マンションの価格高騰が続くため、中古マンションの需要が増加し始めています。特に、築10~20年程度の「比較的新しい中古マンション」の人気が続くでしょう。また、築30年以上のいわゆる築古物件はメンテナンスコストの懸念から価格が横ばい、もしくはエリアによっては下落の可能性があります。

② 売り物件の不足

新築の供給が減少するため、中古市場に流通する物件数も減ってくると思われます。そのため、 築浅の人気物件はさらに高値で取引される可能性があります。「中古でも良いから買いたい」という層が増えるため、 価格交渉の余地が少なくなるのではと予測されます。

4. 中古戸建の市況予測

① 立地によって二極化

福岡市中心部の戸建は希少価値が高く、価格維持または上昇するでしょう。ただし、築年数が古い物件は リフォームやリノベーション費用がかかるため、需要が限定的と思われます。また、郊外では人口減少の影響で売却が難しくなる可能性もあります。

② リノベーション需要の拡大

新築戸建の価格が上がりすぎた結果、中古戸建をリノベーションして住む動きが増えるでしょう。リフォーム済みの中古戸建が人気になり、築古物件でも適正価格なら売れる市場が形成されると予測されます。

5. 総括

新築マンション・戸建の価格は引き続き上昇。

新築マンションは高額化しすぎて一般層の購入がより困難になるのではと予測されます。中古マンションの人気が続きますが、築年数やエリアによって価格差が生じるでしょう。中古戸建はリノベーション需要が拡大しそうです。全体的に「買いたくても買えない」状況が増え、市場の二極化が進む可能性が高くなるでしょう。

結論

2025年以降、福岡市の不動産市場は 「価格上昇が続き、買える人と買えない人の格差が拡大する」 という流れになると考えられます。特に、高価格帯のマンションや戸建は順調に推移すると思われますが、中間層が手の届く物件が減少するため、福岡市内の住宅取得がますます困難になる可能性があります。今後の経済動向(金融政策・金利の変化)や、都市開発の進展が市場に与える影響にも注視し最新情報をチェックしながら、マイホーム購入予算や買い時(売却や住み替え時期も)を慎重に検討する必要があるでしょう。

※福岡県および福岡市の地価公示に関する最新情報(新聞・テレビ報道等)を参考にさせていただきました。